第4回デザインのよもやまばなし「ブランドとは ~お客様への約束とそれを守る覚悟~ 」

デザインのよもやまばなしでは、「デザインのよもやまメールマガジン」で配信した内容について、図やイメージを使ってより詳しく説明するページとなっています。

皆さん、「ブランド」と聞いてどんなことを思い浮かべるでしょうか?洋服や鞄、時計などの高級品といったいわゆるブランド物をイメージする人が多いのではないでしょうか。もしくは、希少性の高い肉や魚、野菜などにオリジナルの名前をつけた、いわゆるブランド牛やブランド野菜などをイメージした人もいるでしょう。でも、ブランドとは本来そういった高級品や希少品だけを表す言葉ではありません。ブランドの意味や役割を理解し活用することができれば、会社の価値を大きく高め、事業全体に好循環を与えることができます。

今回からは、「ブランド」をテーマに、そもそもブランドとは何か?どんな役割があるのか?ブランドをデザインする方法などについて、数回に分けてお話ししたいと思います。

■ブランドの意味と役割

第4回となる今回は、ブランドとは何か、その本質について考えていこうと思います。

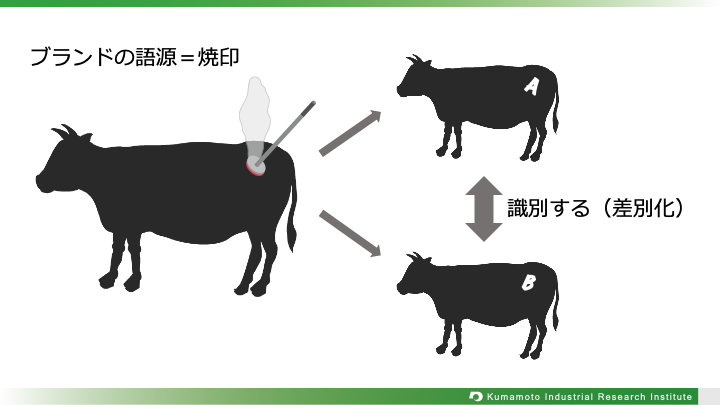

では、そもそもブランドとは何でしょうか?ブランドの語源は、昔、牧場で自分が飼っている牛と他人の牛とを区別するために目印として押した"焼印"と言われています。つまり、誰の牛であるかを「識別できるようにする」ことが、ブランドの本来の目的だったのです。

これを現代の生活に当てはめてみた場合はどうでしょうか。同じ様な機能・性能を持った製品がたくさんある中から皆さんはどうやってほしい製品を識別していますか?その場の直感で選ぶという人も、もちろんいるでしょう。でも多くの人は、どこのメーカーだろうかとロゴマークを探したり、どの国で作られたものかを気にしたりする人が多いのではないでしょうか。そして気づけば身の回りには同じメーカーの製品ばかりを買ってしまっているなんてことありませんか?かくいう私も、趣味の釣り道具は決まったメーカーのものばかりを選んでしまっています。

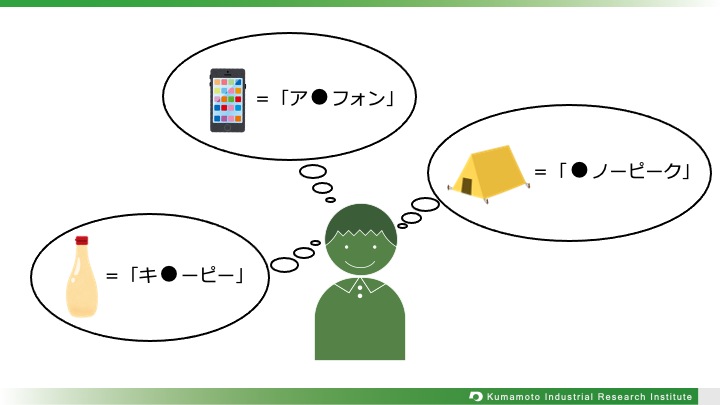

どうしてそんなことが起きるのでしょうか。これには沢山の要因が考えられますが、最も大きいものとして、その人の頭の中に「〇〇と言えば●●だよね」というイメージが出来上がっているからだと考えられます。「マヨネーズと言えばキュー●ー」、「スマホと言えば●イフォン」、「キャンプ道具と言えばスノー●ーク」。一度そういったイメージが出来てしまうと、無条件にそのメーカーの製品を選んでしまいます。比較すらしません。多少の不具合や使いづらさがあっても気にしません。逆にそこがいいよねとか言ってしまいます。

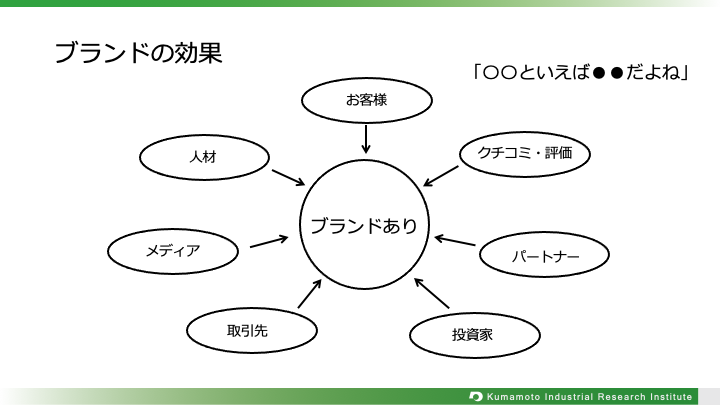

この、「〇〇と言えば●●だよね」というイメージを、まさに焼印の様に頭の中に焼き付けることが現代におけるブランドの役割です。一度ついたブランドイメージという焼印は、簡単には消えません。会社や製品のブランド化が成功すれば、自然と問い合わせや注文が集まってきます。働きたいという人も増えます。宣伝しなくても、誰かが勝手にいい噂を広めてくれます。

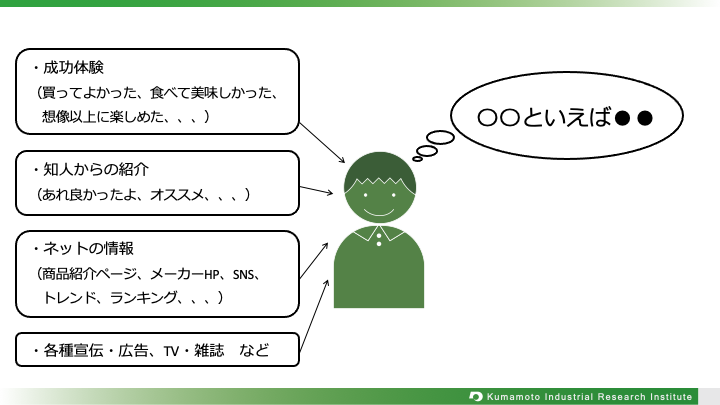

■ブランドは中小企業こそ取り組むべき戦略

では、どうすれば、「〇〇と言えば●●だよね」というイメージを持ってもらうことができるのでしょうか。おそらく初めて知った製品やメーカーに対してそういったイメージを持つことはないでしょう。これまでの色々な製品を使って失敗したり、成功したりした経験や、知人やネットの評判・クチコミ、雑誌やネットの記事・広告など、沢山の経験や情報が蓄積された結果、そのイメージが出来上がっていきます。中でも自らの体験や信頼できる第三者からの評価が特に大きな影響を与えています。「〇〇と言えば●●だよね」というイメージが定着して、ブランドの効果が出るためには、ユーザーに対して、ある程度時間をかけて経験や情報を蓄積していくことが必要になります。

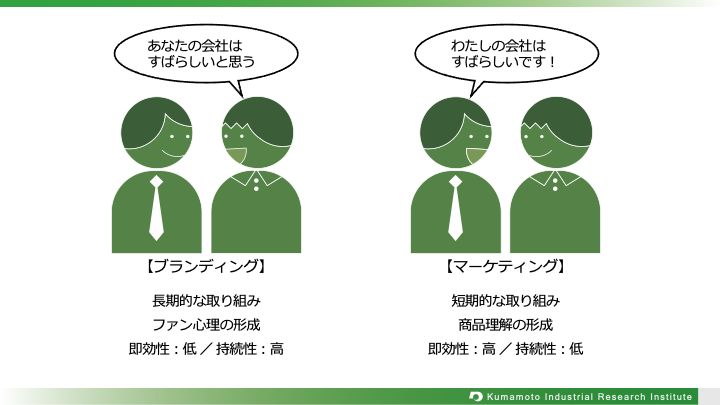

ブランドに取り組むことをブランディングと呼びます。それと似た言葉にマーケティングがあります。この二つは、どちらも最終的な目標は自社の製品やサービスを売ることですが、考え方やプロセスは大きく異なります。極端なイメージで説明すると、マーケティングは拡声器や旗を振って自分たちの製品がどんなにすごいか、買うべきかを繰り返しアピールして、集まってきた人に一気に売ってしまうやり方です。一方、ブランディングは、その製品の良さやこだわりを少数のユーザーに地道に丁寧に伝えていくことで、ユーザーがファンになり、ファンが他の人にお勧めしてくれることで少しずつ拡がっていくというやり方です。

マーケティングは、短期間で大きな効果が期待できますが、効果が無くなるのも早いため、定期的に広告などを打ち続ける必要があります。また、ブランディングは、始めのうちは思う様な効果は出ませんが、認知が高まりファンが増えていくことでじわじわと効果が出てきます。また、一度ファンになった人は継続的な製品の利用やクチコミの発信をしてくれるので、その効果も長期間持続します。そういったことから、実はブランディングは中小企業こそが取り組むべき戦略なのです。

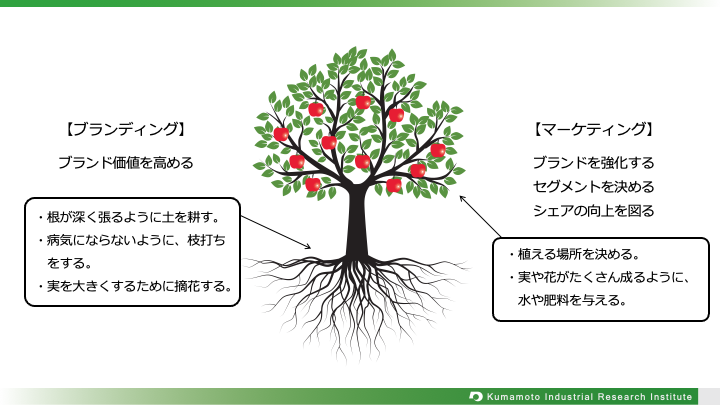

ここで注意していただきたいのは、ブランディングだけでマーケティングは取り組む必要はないと思われるかもしれませんがそうではありません。マーケティングはブランディングを強化し、勢いをつけるために必要な取り組みです。植物に例えると、ブランディングは根や幹を育て、質の高い実を付けるための取り組みで、マーケティングは枝や葉を茂らせ、よりたくさんの実を収穫するための取り組みです。現在の状況や時期を見極めて、どちらの取り組みに力を入れるべきか判断していくことが大切です。

■トップの熱い想いが鍵

ブランディングを始めるにあたって、とても大切な要素が3つあります。

1 トップの熱い想い

2 商品力

3 デザインへの理解

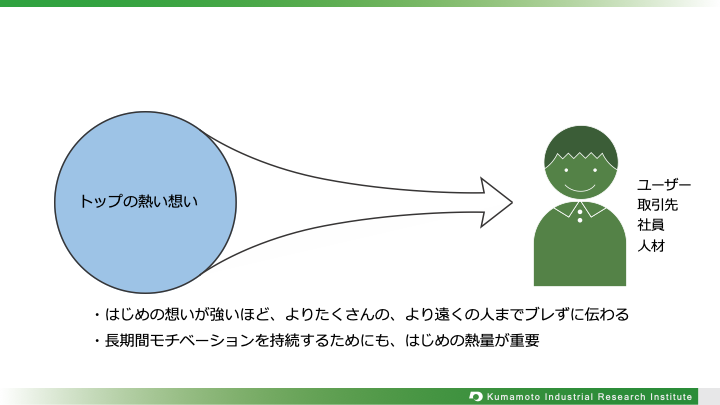

まず「トップの熱い想い」。ブランドを作っていくためには、商品だけでなく会社全体の方向性を揃えていく必要があります。商品がいくらエコでサスティナブルでとアピールしていても、会社のビジョンがそれと違えば、違和感を感じてしまいます。会社全体の目指す方向を決めるには、トップの強力な牽引力が不可欠です。また、その考え方を社内に浸透させていくためには、何年もかかる場合もあります。そのモチベーションを維持する上でも、どれだけの熱量と覚悟をもって取り組むか、トップの熱い想いにかかっています。

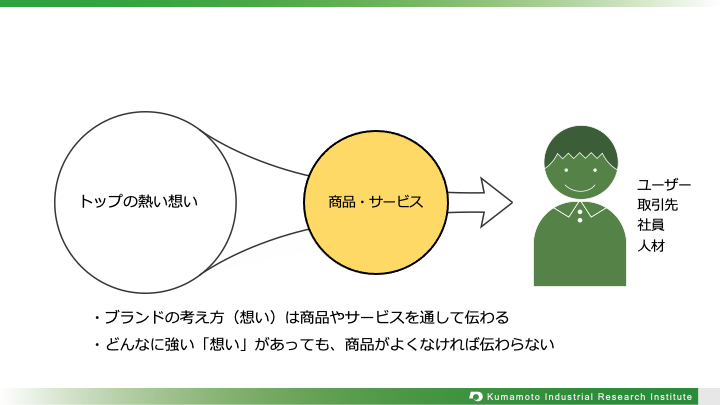

次に「商品力」。先ほどマーケティングとブランディングの違いをお話ししましたが、マーケティングは自ら商品をアピールするのに対して、ブランディングはそれを使ったユーザーが評価してくれることで初めて効果を発揮します。つまり、どれだけブランドのイメージを作り込んでいっても、商品そのものが美味しくなかったり、使いづらかったりすれば、誰もそれを人に薦めようとは思いません。ブランドに取り組む大前提として、何度でも買いたい、親しいあの人に教えてあげたいと思えるような商品そのものの力が必要なのです。

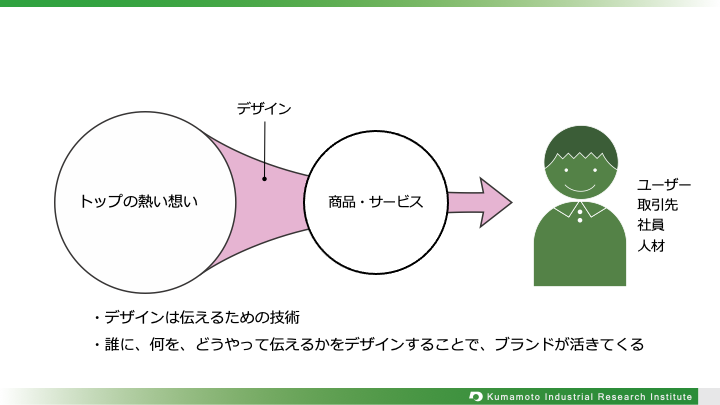

最後に「デザインへの理解」。ここまでにも説明したように、ブランドは人から人へと口伝てで拡がっていくことで大きく成長していきます。例えるなら伝言ゲームのようなものです。この伝言ゲームを成功させるためには、一番初めが肝心です。ここで間違えるとその後も間違ったイメージがどんどん拡がってしまいます。自分たちの商品を説明することはある程度複雑な内容でもできると思いますが、取引先やユーザーなどの第三者となるとそうはいきません。では、どうすれば良いかというと、出来るだけシンプルにわかりやすく、ブランドや商品の魅力を人から人へと伝わりやすく表現することが必要となります。そのためには、ブランドのイメージをテーマカラーやパターンで統一したり、誰が見ても記憶に残るロゴやパッケージにしたり、心に響くコピーを考えたりといった、デザインの持つ表現力が不可欠です。ここでいうデザインへの理解は、デザインができるということではなく、デザインを活用するための知識や考え方やを現場のスタッフだけでなく、経営トップも含めて高めていくことを指します。

ここまで、ブランドの意味や役割、欠かせない要素についてお話ししました。ブランドについてなんとなくイメージしていただけたでしょうか。

ブランドとは、自社を識別してもらうこと、つまり他者との差別化がその役割です。そして、その原動力となるのはトップの熱い"想い"が欠かせません。"想い"とは言い換えると会社やお客様に対する約束であり、その約束をブレることなく続けていく覚悟です。そういった想いがあってはじめて、共感や信頼へと繋がっていくのです。

次回からは、ブランドをデザインするために必要な取り組みや流れ、手法などについてお話ししていこうと思います。

デザインのよもやまばなしに対するご意見、ご質問はもちろん、商品企画・開発や自社ホームページのデザイン、ブランド構築など、お気軽にご相談ください。

【デザインに関するご相談・お問い合わせ】(担当:石橋)

電話: 096-368-2101

メール: ishibashi@kumamoto-iri.jp